No vemos con los ojos, vemos con el cerebro

En términos de aprendizaje, el uso de imágenes es el mecanismo más eficiente de entrega de información. Y se impone al resto de los sentidos, sin importar la naturaleza del estímulo. No me refiero a que el mejor estilo de aprendizaje sea el visual, ya que los estilos de aprendizaje son un mito y como puedes ver en mi post anterior, aprendemos mejor cuando estimulamos más sentidos.

En términos de aprendizaje, el uso de imágenes es el mecanismo más eficiente de entrega de información. Y se impone al resto de los sentidos, sin importar la naturaleza del estímulo. No me refiero a que el mejor estilo de aprendizaje sea el visual, ya que los estilos de aprendizaje son un mito y como puedes ver en mi post anterior, aprendemos mejor cuando estimulamos más sentidos.

Pero si tuviésemos que quedarnos con un sentido, en términos de supervivencia, aprendizaje y eficiencia, este sería el sentido de la vista.

Veamos un ejemplo con un estudio que realizó la Universidad de Bordeaux con un grupo de 54 expertos enólogos precisamente de la zona de Burdeos, región que produce uno de los mejores vinos del mundo.

El mundo de la enología y de los amantes del vino es bastante particular y por qué no decirlo, un poquitín snob y está lleno de expresiones y palabras que más parecen sacadas de una evaluación psicológica que de una cata de zumo de uva fermentado (conste que lo dice una amante del vino y psicóloga). Existen palabras que describen exclusivamente el vino tinto mientras hay otras que solo se usan para hablar del vino blanco. En el gremio de los sommeliers usar esas palabras cruzadas constituye a una falta gravísima. Además, es por todos conocido que quienes se dedican a catar vinos cuidan especialmente sus hábitos de alimentación y de salud para mantener el sentido del olfato rindiendo como un campeón.

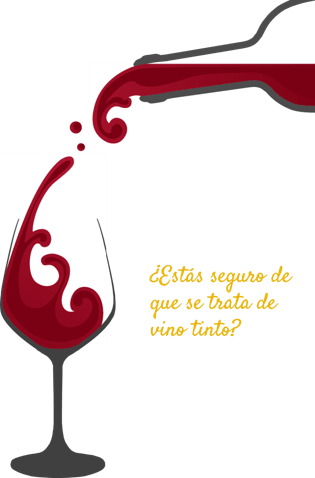

Al grano: a este grupo de expertos se les pidió que cataran un vino tinto que sirvieron en una copa de cristal. Lo que no dijeron a los participantes es que la supuesta copa de vino tinto era en realidad vino blanco al que habían añadido unas gotas de tinte inodoro:

¿Cuál fue el resultado? Los 54 expertos sommeliers se refirieron a la copa de vino como si fuera tinto. Sí, el 100% de los expertos enólogos falló en la prueba.

¿Por qué las mejores narices del mundo se equivocaron al responder?

La vista pasó por encima de sus maravillosos olfatos, porque la vista supera a todos los sentidos. El procesamiento visual no solo nos ayuda a comprender el mundo, sino que domina la percepción del mundo.

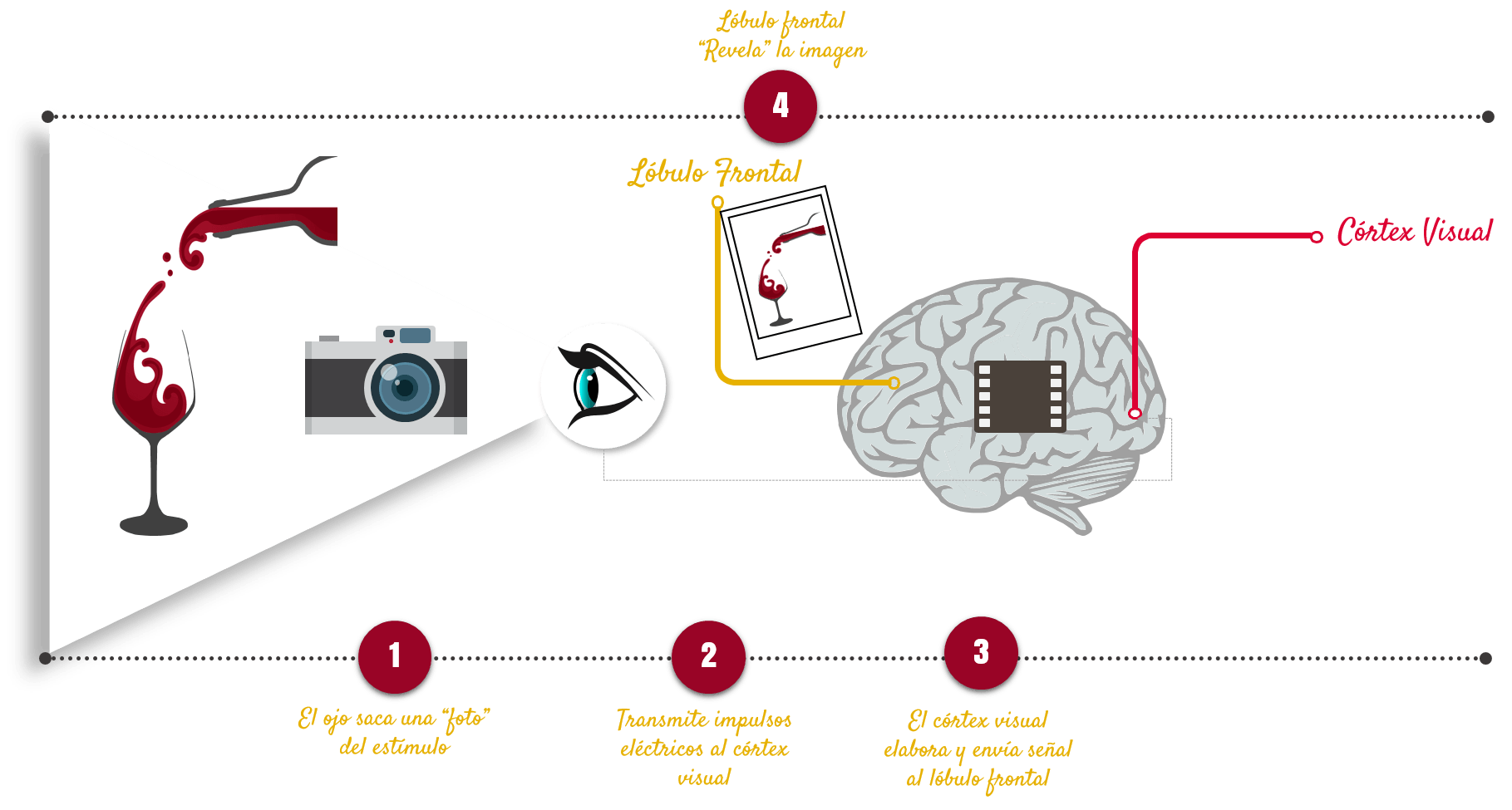

Hasta hace pocos años (y todavía mucha gente lo sigue viendo de este modo) se pensaba que los ojos funcionaban como una cámara fotográfica (1) que captaba los estímulos del exterior gracias a la luz, enviaba señales eléctricas al córtex visual (2), la zona del cerebro responsable de decodificar información visual (3) desde donde salía el último haz eléctrico en dirección al lóbulo frontal que en definitiva imprimía o revelaba la foto concluyendo el proceso de percepción visual (4). Más o menos así: (haz clic sobre la imagen para ampliar)

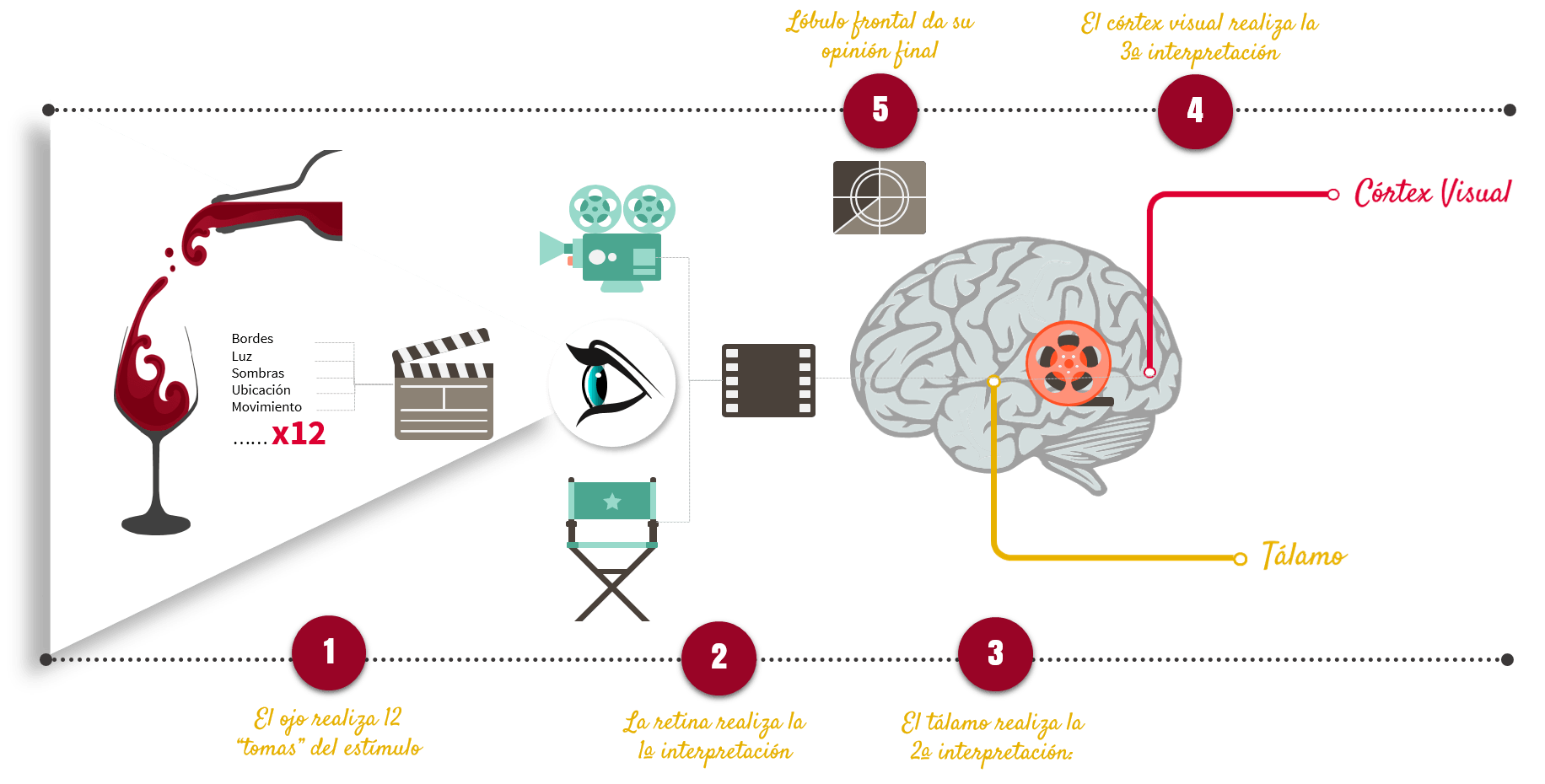

Sin embargo, la realidad es que el ojo no funciona como una cámara fotográfica, más bien, si tuviésemos que buscar una analogía, diríamos que funciona como un complejo estudio cinematográfico en el que la retina actúa como un director de cine que efectúa diversas tomas sobre el estímulo (1), tomas que pueden llegar a ser hasta 12 y donde cada una de ellas graba solo un aspecto del estímulo tal como la luz, los bordes, las sombras o el movimiento; estas tomas son interpretadas una primera vez por el director (2) interpretación donde ya comienza a unir esos trozos que luego envía al tálamo que actúa como torre de control y post-producción donde se realiza una segunda interpretación (3) de los datos antes de enviar la señal al córtex visual quien – adivina – también da su opinión sobre el estímulo (4) antes de enviarlo a su último destino que es el lóbulo frontal donde finalmente ocurre la percepción (5), que a estas alturas se parece más al teléfono roto o a una película con efectos especiales que a una foto de la realidad: (haz clic sobre la imagen para ampliar)

Sin embargo, la realidad es que el ojo no funciona como una cámara fotográfica, más bien, si tuviésemos que buscar una analogía, diríamos que funciona como un complejo estudio cinematográfico en el que la retina actúa como un director de cine que efectúa diversas tomas sobre el estímulo (1), tomas que pueden llegar a ser hasta 12 y donde cada una de ellas graba solo un aspecto del estímulo tal como la luz, los bordes, las sombras o el movimiento; estas tomas son interpretadas una primera vez por el director (2) interpretación donde ya comienza a unir esos trozos que luego envía al tálamo que actúa como torre de control y post-producción donde se realiza una segunda interpretación (3) de los datos antes de enviar la señal al córtex visual quien – adivina – también da su opinión sobre el estímulo (4) antes de enviarlo a su último destino que es el lóbulo frontal donde finalmente ocurre la percepción (5), que a estas alturas se parece más al teléfono roto o a una película con efectos especiales que a una foto de la realidad: (haz clic sobre la imagen para ampliar)

Este modelo nos muestra tres cosas: la primera, que la percepción visual es muchísimo más compleja de lo que pensábamos. Lo segundo, que la interpretación de los estímulos comienza mucho antes de llegar al cerebro. Y tercero, lo que vemos es la opinión que el cerebro se hace del estímulo que está frente a nosotros y no una reproducción exacta de lo que llamamos realidad.

No vemos con los ojos, vemos con el cerebro.

En el proceso de interpretación del estímulo los distintos participantes (áreas del cerebro) escogen las tomas, las unen o separan, vuelven a mezclarlas, comparan la información que traen unas y otras para luego enviar su análisis a el siguiente centro de decodificación. Volviendo a la analogía del cine esta serían sucesivas etapas de revisión, análisis y montaje de las escenas. A medida que avanza el análisis, accede a áreas del cerebro mucho más sofisticadas donde unas reconocen el objeto y su color, otras su ubicación y movimiento, mientras otras tienen la tarea de integrar esta información en una percepción completa. Es entonces cuando ves algo.

Confiamos en lo que vemos mucho más que en lo que olemos u oímos porque estamos programados para que así sea. La vista fue el sentido que nos permitió bajar de los árboles, identificar a las fieras y los alimentos que podíamos recoger. También nos hace más fácil reproducirnos. El cerebro lo tiene muy claro y es por ello que el 50% de la energía que consume las destina a las zonas que elaboran los estímulos visuales.

¿Cómo se mide la preponderancia de la vista?

A través de los estudios de la memoria. Tenemos 3 tipos de memoria:

- Memoria de reconocimiento: es la que nos permite identificar cosas y personas que conocemos desde antes, por ejemplo a un familiar que no vemos hace mucho pero que cuando vemos su foto sabemos quién es.

- Memoria de trabajo (antes llamada memoria de corto plazo): almacena información durante poco tiempo, se llama memoria de trabajo porque es la que nos permite llevar adelante una tarea considerando diferentes estímulos en un espacio de tiempo limitado. Dentro de la memoria de trabajo se encuentra la memoria visual de trabajo, tal como su nombre lo indica, tiene la función de guardar los estímulos visuales por poco tiempo. La mayoría de nosotros podemos recordar unos 4 objetos visuales a la vez, siempre que no sean estímulos complejos ya que a mayor complejidad, menor capacidad de memoria de trabajo.

- Memoria de largo plazo: se trata de los recuerdos que tienen más de 10 años de antiguedad y que ya no se irán. Sí, has leído bien, ni 8 meses ni 3 años: para que un recuerdo se convierta en memoria de largo plazo deben pasar 10 años. Así que mira para atrás, de todo de lo que te acuerdes y que haya ocurrido hace más de 10 años te acompañará para siempre, nunca lo olvidarás. Del resto, está por ver 🙂

¿Qué pruebas se han hecho para demostrar que la vista es el sentido más importante?

Las pruebas que se han hecho apuntan principalmente a la memoria de trabajo. Se ha descubierto, por ejemplo, que somos capaces de recordar hasta el 90% sobre 2.500 imágenes 72 horas después de haberlas visto, incluso cuando se nos hayan enseñado por no más de 10 segundos. Un año después todavía somos capaces de recordar el 63% de esas imágenes.

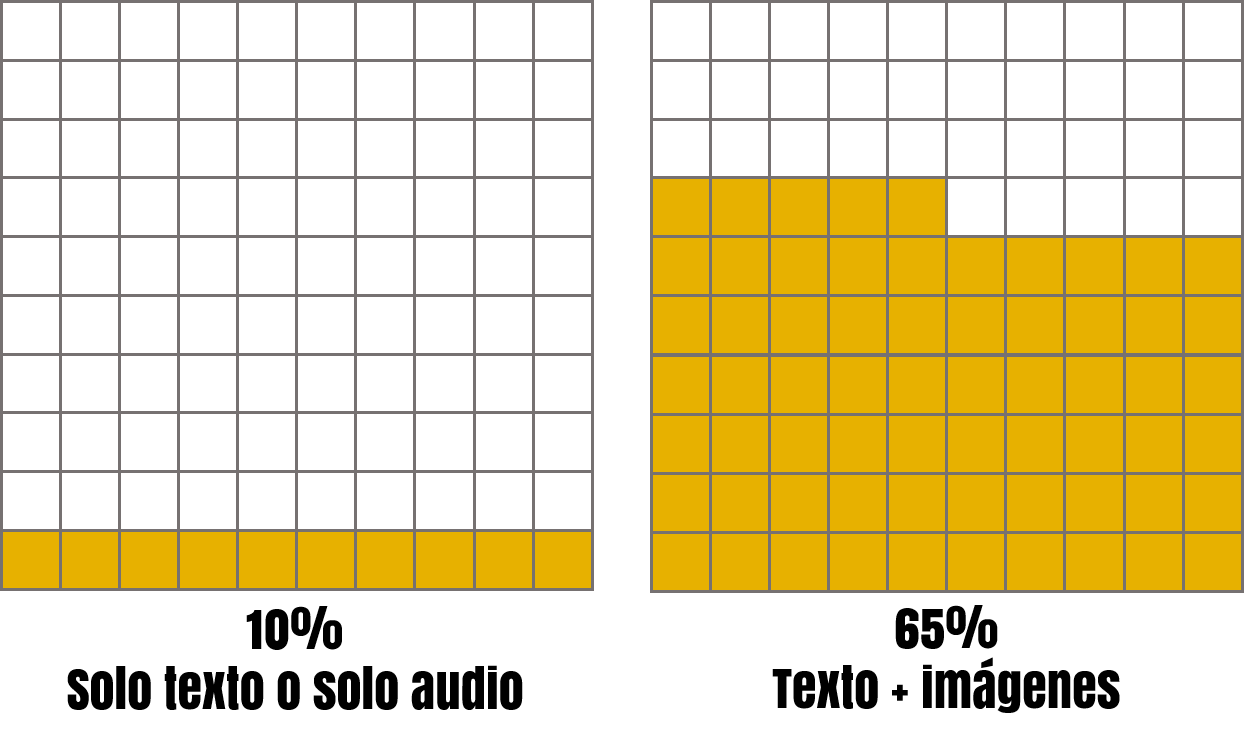

Además, se sabe que mientras más visual sea un estímulo, mayores probabilidades tiene de ser recordado. Se ha estudiado la eficacia de los textos versus las imágenes y se ha descubierto no sólo que las imágenes son más eficientes sino que la diferencia es realmente significativa: cuando la información se presenta de manera oral recordamos alrededor de un 10% al cabo de 72 horas. Si a esa narración añadimos una imagen, la capacidad para recordarlo sube hasta el 65%. A esto se le ha llamado Picture-Superiority Effect.

¿Por qué nos cuesta más recordar sólo textos que textos más imágenes?

Esto es muy interesante: el cerebro realmente no tiene una zona que interprete los textos, es algo tan novedoso en relación a nuestra evolución que no se ha desarrollado (aún). El cerebro interpreta los textos como miles de imágenes pequeñas pegadas unas a otras. De hecho es el área visual la que interpreta los textos, consumiendo más recursos que las imágenes con menor efectividad.

Parece ser que estamos programados para darle sentido a las imágenes, para comprender las ideas que están detrás de ellas. Nuestra primera forma de escritura fue a través del dibujo, que es una forma primitiva de reproducir lo que vemos para que otros comprendan lo que queremos decir. Esta forma de comprender nos acompaña hoy en día incluso en el uso de las TIC, ¿te has dado cuenta de todos los iconos con que convives diariamente en una red social o en alguna herramienta de texto?

¿Cómo aplicamos estos principios en e-Learning?

Tanto si desarrollas e-learning como si creas cualquier tipo de material educativo, es fundamental que tengas este principio en mente:

- Las imágenes son el mecanismo de entrega de información más eficiente que conocemos

- Cuesta menos comprender una imagen que un texto

- El texto por sí solo es ineficiente respecto al texto más imágenes

- Las imágenes transmiten sentido de manera más inmediata, por ello no vale con poner una imagen porque sí, tienes que utilizar imágenes que tengan sentido junto al texto, sino causarás confusión a tus alumnos.

- Cuida tu gráfica, busca imágenes de calidad y organiza los contenidos de manera que las imágenes den sentido a los textos y viceversa.

- Utiliza iconos que sean fácilmente reconocibles para los alumnos, por ejemplo, utiliza flechas para indicar la navegación del curso, una casa para volver al inicio o una X para cerrar. Los alumnos no necesitan distraerse tratando de entender qué quieres decir con un icono original pero al que no encuentra sentido.

- Aprende a crear infografías de calidad, ya que no se trata solo de usar fotos o imágenes que representen conceptos, sino también tienes que ser capaz de traducir datos en representaciones gráficas.

Como bonus track te dejo el enlace para este impresionante documental interactivo de 15 minutos que habla de las muertes ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial. Es un ejemplo perfecto de cómo transformar datos y estadísticas en gráficas con sentido, que te hacen comprender la magnitud de, en este caso, las muertes ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial. Está en inglés, pero la gráfica es lo más importante (e impactante) y se puede comprender fácilmente:

¿Conoces otros ejemplos de visualización de datos o de utilización de imágenes con fines de aprendizaje?

Referencias:

- Medina, J. Brain Rules, 2011 (En español, Exprime Tus Neuronas

)

- Domke, D. The primes of our times? An examination of the «power» of visual images», 2002

- Childers, T. Conditions for a Picture-Superiority Effect on Consumer Memory, 1984

- Imágenes vectoriales utilizadas en las ilustraciones: Freepik

- Todas las imágenes han sido editadas con PowerPoint 2013

- Todos los diagramas han sido creados con PowerPoint 2013

Me pregunto por qué no se incluye el funcionamiento del aprendizaje en el caso de ciegos y sordos porque me parece que también habrá una gran riqueza en lo que muestra sus sistema de crear «imágenes» no visuales o auditivas reales, físicas y que les capacita para alcanzar las mismas cotas de desarrollo intelectual que los dotados visuales o auditivos. Son una gran minoría pero considero que enormemente enriquecedora para el estudio de esas metodologías sobre la respuesta del cerebro para aprendizaje .

Hola María Luisa,

Sin duda es un tema muy interesante, saber qué ocurre en el cerebro de las personas con discapacidades sensoriales podría ayudarlas no solo a ellas sino que nos ayudaría a comprender mejor cómo funciona el cerebro cuando aprendemos. Si te interesa conocer más, se recomiendo cualquier libro de Oliver Sacks, seguro que te encantarán.

Un abrazo.

Muy bueno felicitaciones

Muchas gracias David 🙂

Muy interesante blog, muy ilustrativo y estoy totalmente de acuerdo en el uso de imágenes para hacer llegar mensajes a la población, ya que es más fácil de fijar, y recordar, en mi experiencia docentes he visto que los alumnos pierden fácilmente la atención ante tanto texto y con gráficos e imágenes existe mas asimilación. Felicitaciones por su aporte a la comunidad virtual.

Hola Lilian,

¿Sabes de qué me he acordado con tu comentario? De la capacidad que tienen los niños para «leer» los cuentos cuando aún no saben leer. Las imágenes nos evocan historias, emociones, conceptos… Estamos perdiendo el tiempo si no las utilizamos para educar 🙂

Muchas gracias por pasarte por aquí, un abrazo!

Felicitaciones por tu blog. Me pareció muy interesante este articulo y buenísimo el blog en general. Sera de mucha utilidad sobre todo para los docentes que trabajamos en la virtualidad. Se lo recomendare a mis colegas. Continua con esta valiosa labor. Un abrazo.

Muchas gracias Yasmin,

Con comentarios como el tuyo da gusto seguir publicando 🙂

Un abrazo y espero verte de nuevo por aquí.

Hola Alejandra.

En horabuena por el logro de la Selección Chilena.

Excelente video, impactante diría yo.

Muestra información muy valiosa y que te lleva a reflexionar sobre como se generaron todas esas muertes. El diseño y edición me pareció muy creativo y muy bien realizado. Me pregunto en que software se realizó.

Coincido en tus argumentos acerca de la facilidad que representa para muchas personas el tener acceso a la información por esta vía. Con la movilidad, las distancias y la gran cantidad de información que recibimos, las imágenes son los nuevos canales de comunicación.

He de mencionar que en el ámbito que busco desarrollarme (rural y semiurbano) aún se cuestiona la efectividad de estos canales de comunicación. Se piensa que siendo muy bajo el número de libros que lee un mexicano, con estas alternativas se alejarán aún más del hábito de la lectura. Quizás tengan un poco de razón, sin embargo pienso que existen las alternativas para que cada quién seleccione el modelo que mejor le funcione. Y sin lugar a dudas las imágenes, al final, siempre resultan enriqueciendo cualquier texto.

Un gran saludo.

Hola Elías,

Gracias por lo de la selección, la verdad es que lo he disfrutado a la distancia como una niña pequeña, aunque no sea demasiado futbolera y además, agradeciendo que fuese la copa América y no el mundial (para que no hubiese un nuevo Chile-España, menudo estrés)

Yo también quedé impactada con el vídeo, ya que hace un ejercicio innovador por el simple hecho de transformar los datos en imágenes. El autor coge esos mismos datos que tantas veces hemos leído o escuchado sobre las muertes en la Segunda Guerra Mundial, pero que no generaban ningún ruido internamente y consigue tocar emocionalmente al espectador y va más allá de dar información: nos hace comprender lo que ocurrió.

Sería maravilloso que los docentes o los diseñadores instruccionales tuviésemos una herramienta capaz de hacer eso.

Respecto a la facilidad de acceso a este tipo de contenidos, es verdad que hay una barrera tecnológica, más en sectores rurales o semiurbanos, pero incluso en esos casos yo me plantearía varias preguntas, para empezar (y desconociendo la realidad que se vive en la zona en la que te quieres desenvolver):

– ¿Qué porcentaje de tu público objetivo (tus alumnos) sabe leer y escribir?

– Si no tienen acceso a Internet, ¿con qué recursos de reproducción audiovisual cuentan? ¿ordenadores/computadores, televisores, DVD…?

– ¿Cuáles son los contenidos que quieres desarrollar? ¿Se trata de conceptos o algo más práctico?

Puedes desarrollar contenidos para personas analfabetas, utilizando imágenes y narración. De hecho, con mayor razón debes usar imágenes. Puedes grabar tus contenidos en DVD o CD, en caso que no tengan ordenador o acceso a Internet pero sí un televisor y un reproductor de DVD.

Ojalá la gente leyera más (y los libros costasen menos, especialmente en Chile), pero creo que no es incompatible con lo que estamos buscando. Si quieres llevar educación/formación a personas que pueden mejorar su calidad de vida aprendiendo a hacer cosas nuevas, me temo que con un libro no lo conseguirás. Pero sí con un plan de formación adecuado a sus necesidades.

Es un desafío enorme y tendrás mucho que investigar, ya sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites 😉

(me ha salido un poco largo, lo siento!)

Un abrazo.

Gracias Alejandra por el post!! lo compartimos en nuestras RRSS. Te invitamos a conocer nuestro blog respecto a Optometría Comportamental, pensamos que si no lo conoces por lo que vemos que escribes te puede interesar. Un Saludo!!!

http://optometriasanfrancisco.es/blog/

Hola Carolina,

Muchas gracias por compartir el post, no conocía la optometría comportamental y la verdad es que me parece muy interesante 🙂

Un abrazo

Muy interesante, sobre todo la relevancia de la mejor percepción de imágenes complejas que los símbolos. Felicidades y gracias por el post.

Leonardo

Hola Leonardo,

Me alegro que el artículo te guste y que te sea útil.

Gracias a ti por pasarte por aquí y comentar 🙂

Un abrazo